前言:從傅達仁赴瑞士善終,看台灣安樂死議題的制度性困境

資深媒體人傅達仁遠赴瑞士安樂死機構Dignitas尋求善終,將「安樂死」這個高度爭議的議題重新帶入台灣社會的視野 1。這起案例點出了台灣社會一個深層的矛盾:根據多項民意調查,超過八成的台灣民眾支持安樂死合法化 3,但在現行的法律框架下,協助他人終結生命的行為卻被視為刑事犯罪。這份報告旨在從一位同時具備法學與哲學背景的視角,深入剖析此一困局背後的法律、醫療與文化層面實務困難。

為確保後續討論的嚴謹性,首先必須精確釐清幾個核心概念:安樂死(Euthanasia)、協助自殺(Assisted Suicide)與安寧緩和醫療(Palliative Care)。安樂死廣義上可分為「積極安樂死」與「消極安樂死」。前者意指由醫療人員主動採取作為,例如透過注射致命藥物來直接結束病患生命,此行為在台灣法律下被視為受囑託殺人或得承諾殺人 3。後者則是指在病患同意下,終止或撤除維生醫療措施,讓其自然死亡 4。協助自殺則是由醫療人員提供致命藥物,但由病患自行服用,此行為在台灣亦不合法 3。相較之下,安寧緩和醫療的目的並非終結或延長生命,而是以減輕病患痛苦、提升生活品質為目標,提供身心靈的全面照顧 6。現行的《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》所處理的,正是消極安樂死與安寧療護的範疇,而非主動介入的積極安樂死或協助自殺。

安樂死在台灣的困境,並非單一因素所致,而是法律、醫療倫理與文化價值觀三股力量相互拉扯的複雜結果。公眾高度支持的背後,隱藏著實務操作上的巨大鴻溝。

第一章 法律困境與未來突破:從刑法之罪到善終權之辯

1.1 現行法制之核心障礙:加工自殺罪的絕對禁區

台灣安樂死合法化的首要且根本障礙,源於《中華民國刑法》第275條的明確禁止。該條文規定:「受他人囑託或得其承諾而殺之者,處一年以上七年以下有期徒刑。教唆或幫助他人使之自殺者,處五年以下有期徒刑」 1。這意味著,無論是醫師親手為病患注射致命藥物(積極安樂死),或是提供藥物讓其自行服用(協助自殺),都將構成刑事犯罪。此條文的存在,在法理上宣示了國家對生命法益的絕對保護,認為個人的生命處分權不得交由他人實現。

司法實務的判決也證實了這一點。近期新竹地方法院在駁回一位癱瘓男子安樂死聲請的案件中,明確指出我國憲法雖未明文保障生命權,但其被視為最基本且重要的憲法權利,其功能在於防止國家或他人非法侵害,而非作為請求國家終結生命的依據 8。此一判決反映出,在缺乏專法授權的情況下,法官必須回歸既有的刑法體系,保守地維護生命權的絕對原則。這導致了一個法律上的「死結」:立法機關因安樂死議題的高度爭議性而裹足不前,遲遲不願推動立法 3;司法者則因無法律依據,只能駁回申請,將皮球踢回立法機關。這形成一個「立法者不作為,司法者無能為力」的制度性僵局,使得安樂死在台灣法律上成為一個難以逾越的禁區。

1.2 既有善終法規的界線與不足:安寧條例與病主法

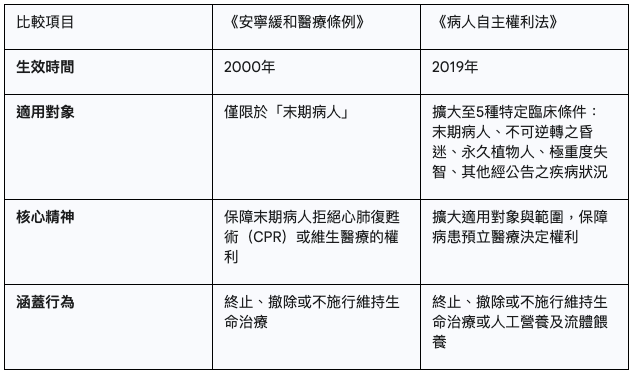

為因應善終權的需求,台灣已先後制定了《安寧緩和醫療條例》(2000年)與《病人自主權利法》(2019年) 5。這兩部法律的核心在於保障病患拒絕無效醫療的權利,允許病患事先簽署意願書,當符合特定臨床條件時,拒絕心肺復甦術或人工營養及流體餵養 9。

這兩部法律在法理上,處理的是醫療人員「不作為」的消極安樂死,而非刑法第275條所規範的「積極作為」 1。它們為醫療人員依據病患意願終止或撤除維生治療提供了免責依據 11,但這並非主動介入終結生命。這兩部法律體現了台灣社會在「維護生命」的絕對主義與「尊重自主」的相對主義之間,所找到的一條折衷路線。它允許個人決定「何時不再被延長生命」,但仍嚴格禁止個人決定「何時結束生命」。這造成了「明明痛苦難耐,卻仍須等待自然死亡」的困境,這正是安樂死議題屢次引發討論的根本原因。

以下表格簡要比較了這兩部法律的核心內容與差異:

環顧國際,安樂死與協助自殺的合法化已非孤例 5。荷蘭、比利時等國已將主動安樂死合法化 12,而瑞士、加拿大則合法化協助自殺,其中瑞士甚至允許外國人申請 2。這些國家普遍建立了極為嚴格的審核機制,包括病患自願、痛苦難忍、無法治癒且無其他合理替代方案等多重條件 2。

為突破台灣的法律困局,可參考國際經驗,研擬三種可能路徑:一是直接修訂刑法,增設例外條款;二是另立專法,如《尊嚴善終法》 14,獨立建立一套嚴格的申請與審核流程;三是透過司法釋憲,宣告現行法律對安樂死的全面禁止違憲 8。其中,另立專法是目前學界與實務界最被看好的途徑。此專法可設定嚴格的申請條件,包括多次醫療評估、心理諮商與法律公證等配套,以最大程度地避免濫用與道德風險,同時向社會傳達「這是一個嚴肅、受控的選擇,而非輕率的死亡」的訊息。這不僅能回應公眾對生命自主權的期待,也能在法制上為安樂死議題尋求一個穩健的實踐藍圖。

第二章 醫療倫理與實務觀點:在生命守護與苦痛解脫間的兩難

2.1 醫界反對安樂死的考量:專業使命與角色混淆

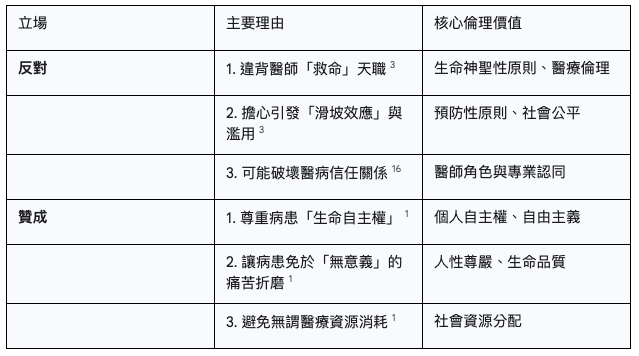

醫界對於安樂死合法化的態度普遍謹慎,甚至多數持反對意見

15。許多醫療人員認為,醫師的天職是「延續生命」與「減輕痛苦」,而非「終結生命」 3。安樂死合法化將會根本性地顛覆醫師在社會中的角色認同,可能導致醫病關係從基於「信任」的救治關係,轉變為帶有「終結生命」權力的監督關係。醫界普遍擔憂,一旦安樂死合法化,可能引發「滑坡效應」 16,使安樂死從末期病人擴展到非末期但身心痛苦的病患,甚至成為家屬或社會減少經濟與照護負擔的工具。這種集體性的「角色認同危機」,是醫界對此議題保持保留態度的主要原因。

2.2 醫界贊成安樂死的理由:病患自主權與善終

之願

儘管反對聲浪不小,仍有部分醫界人士認為,若經完整安寧緩和醫療仍無法解除痛苦,應有條件地主動終止生命 18。他們強調,在醫學技術日益進步的時代,尊重病患的「生命自主權」與「知情權」是更高層次的倫理考量 1。支持者指出,當生命僅剩下無法治癒的痛苦,維護尊嚴地自主選擇死亡,才是對生命的真正尊重 16。這場辯論的核心,已從單純的醫學技術問題,昇華為一場「生命神聖性」與「人性尊嚴」的倫理衝突。反對者認為「生命神聖,不得人為干預」 3,而支持者則認為「當生命僅剩下無意義的痛苦,維護尊嚴地自主選擇死亡,才是對生命的真正尊重」。

以下表格總結了醫界對安樂死贊成與反對觀點的主要理由與其核心倫理價值:

2.3 安寧療護的現狀與困境:為何安樂死討論仍不休?

安樂死的主要反對者常以「完善安寧療護」作為替代方案,並指出安樂死合法化的呼聲,部分是因安寧療護不夠普及所致 6。然而,現實卻是,台灣的安寧療護體系本身也面臨諸多實務困境。儘管《安寧緩和醫療條例》已推動多年,但安寧病床仍有區域性供需不均的現象 20,且醫界在推廣安寧觀念上存在困難。許多民眾對「安寧」一詞充滿負面觀感,將其視為「等死」或「放棄治療」,導致《病人自主權利法》簽署率仍低於百分之一 20。。

這形成了一個「安寧療護悖論」。安樂死合法化的呼聲與現行安寧療護體系的不足相互交織。民眾對安樂死的支持,或許部分源於他們對現有安寧體系的不了解或不信任 22。這表明,安寧療護並非一個已臻完善的「解決方案」,而更像是一個與安樂死議題並存,同樣需要解決的系統性問題。

第三章 社會文化與深層價值:民意高支持下的隱形障礙

3.1 民意支持度分析與真實情境的道德困

境

儘管民調顯示超過七至八成的民眾支持安樂死合法化 3,但研究也指出,這些數據多來自「尚未面臨該選擇的群體」 3。當民眾真正面對親人或自身需要做出安樂死決定時,其態度會變得更加複雜與猶豫 3。這凸顯了「抽象支持」與「實際抉擇」之間的巨大鴻溝。

這是一個台灣社會「文化價值觀的內在衝突」。民眾普遍認同西方自由主義下「個人自主權」的核心價值,這反映在對安樂死的抽象支持上。然而,當此一價值觀進入具體、家庭式的決策情境時,又與根深蒂固的傳統儒家與孝道倫理發生碰撞,使得政治人物在推動立法時面臨兩難,也讓法案進程被「冷處理」 3。

3.2 傳統儒家思想與孝道倫理的影響響

儒家思想強調「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也」 23,這使得「擅自結束生命」在文化上帶有不孝的道德譴責。傳統孝道觀念亦要求子女對父母「盡孝道」,這在臨終照護中常被解讀為「不放棄任何治療機會」、「盡力救到底」的文化慣性 21。這種片面解讀的孝道,在面對病人因無效醫療而承受巨大痛苦時,反而可能違背了儒家「不忍人之心」與「盡其所分」的原則 19。儒家思想對於死亡的態度是雙重的:一方面應避免無謂的死亡,另一方面則應努力獲得「恰當的死亡」 24。這顯示,安樂死議題的文化困境,部分源於對傳統價值觀的片面解讀。

3.3 宗教信仰與生命神聖性

台灣的宗教信仰多元,但在此議題上,主要宗教團體普遍持反對立場 5。天主教與基督教將生命視為上帝所賜,主權在神,人無權擅自終結 17。佛教與道教則強調「不殺生」為首要戒律,反對任何形式的「加工死」 6。儘管台灣社會對宗教信仰持開放態度,但宗教團體在此議題上的明確反對立場,為政治人物帶來了巨大的選舉壓力。安樂死合法化議題因此成為政治上的「燙手山芋」,被冷處理正是政治權衡下的理性選擇。

第四章 總結與未來展望

在多重困境中尋求善終共識安樂死在台灣的合法化,是一場涉及法律、醫療與文化多重面向的複雜詰問。其困境可總結為:法律上,刑法第275條的絕對禁止讓積極安樂死與協助自殺無從實現;醫學上,醫界在傳統「救人天職」與現代「尊重自主」之間掙扎,同時擔心安樂死合法化可能引發的「滑坡效應」;文化上,公眾高度支持安樂死,但在家庭與個人實際決策中,又受傳統孝道與生命觀念束縛,形成「言行不一」的集體矛盾。

要突破現況,台灣社會需要從三個層面進行實務上的努力。

- 立法層面: 優先推動《尊嚴善終法》專法,而非直接修訂刑法。專法可設立嚴格的申請條件、多重醫療評估機制、心理諮商與法律公證等配套,以最大程度避免濫用,同時向社會傳達「這是嚴肅、受控的選擇,而非隨意的死亡」的訊息。同時,應借鏡荷蘭、比利時、瑞士等國的成功經驗與失敗教訓,特別是在審核標準與外國人適用資格上的處理。

- 醫療層面: 全面提升安寧療護的可近性、品質與服務範圍,特別是居家安寧與非癌症末期病患的照護 25。讓安寧療護真正成為有效的替代方案,而非空洞的口號。同時,在醫學教育中,應加強醫學倫理教育,深入探討生命自主權與醫師責任的邊界,為未來的醫護人員提供面對此議題的倫理工具與心理支持 21。

- 教育與社會層面: 透過校園與社會中的生命教育,鼓勵關於死亡的公開討論 7。轉變「避諱談死」的文化慣性,讓善終成為全民共同面對的課題。媒體報導也應更負責任,提供多元、深入的視角,而非僅追求煽情。

安樂死議題的推進,是一場台灣社會對生命、痛苦與尊嚴的重新思索。它不僅考驗著法律的彈性、醫療的倫理,更觸及文化價值觀的深層變革。安樂死的合法化與否,不單是立法機關的決策,更是一場需要全民參與、理性對話的文化對話。唯有在各層面達成新的共識,才能真正為生命的最後一哩路,鋪設一條有尊嚴、有選擇的道路。

參考文獻:

- 安樂死在台灣有可能合法嗎?各國對安樂死的規定有哪些? - 喆律法律事務所

- 全面解析安樂死費用:3個合法國家與條件詳解- 安樂死服務

- 台灣安樂死爭議:為何8成民眾支持但仍未合法化?

- 刑法視角下的自殺決定與協助

- 從法律觀點看安樂死 https://ksugc.weebly.com/uploads/1/7/6/7/17677053/14_pdfsam_8..pdf

- 【名家專欄】你選安樂死還是安樂活?(許禮安/高雄市張啓華文化藝術基金會執行長)

- 安寧照顧安寧療護, https://www.hospice.org.tw/care

- 跌倒癱瘓身心煎熬「像牢籠裡的活死人」聲請安樂死法院判決出爐| 橘世代, https://orange.udn.com/orange/story/121408/8842245

- 法律白話文運動專欄|「我的生命我決定」等於安樂死?法律如何保障我們的最後決定

- 立法院三讀通過《病人自主權利法》, https://parc.tw/law/policy/article/133

- 病人自主權利法

- 安樂死- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia, https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AE%89%E4%B9%90%E6%AD%BB

- 我的加拿大生活觀察:安樂死擴及精神疾病,為何暫緩延後3 年? - 換日線

- 尊嚴善終法 - 中華民國醫師公會全國聯合會, https://www.tma.tw/bill/bill_files_10/14%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B0%91%E7%9C%BE%E9%BB%A8%E7%89%88_%E5%B0%8A%E5%9A%B4%E5%96%84%E7%B5%82%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88.doc

- 醫界多反對協助死亡憂病人非自願選擇| 聯合新聞網, https://udn.com/news/story/7266/8697571

- 重量套於不同肢體位置對意向性震顫患者伸臂

- 安樂死的省思 - 臺灣教育研究資訊網, https://teric.naer.edu.tw/wSite/metadataFile/metaDoPack.jsp?xItem=1732973&OWASP_CSRFTOKEN=E91S-RY6B-08SM-SJ8E-6OR8-EEK8-E86S-R7S4

- 安樂死立法醫界看法兩極衛福部:社會無共識仍待討論https://www.youtube.com/watch?v=7wAm08Rz_ac

- 儒家生命倫理學, https://www.ncu.edu.tw/~phi/NRAE/newsletter/no13/11.pdf

- 善終難癌末安寧療護率連2年下降, https://udn.com/news/story/7266/8272980

- 離院後的居家安寧「障礙賽」,在宅善終之路為何卡關? - 報導者

- 【生命終結態度調查6-1】渴望「善終」!7成5挺安樂死近6成建議法條明訂安樂死選項 - 太報

- 佛教臨終關懷的當代難題 - 中華佛學研究所, https://www.chibs.edu.tw/ch_html/chbs/08/chbs0809.htm

- 安樂死: 一種儒家倫理之考量: Euthanasia: A Confucian Ethical Approach

- 臺灣社區安寧居家療護之現在與未來= The Present and Future of Community/Home-Based Palliative Care in Taiwan